한국이 재사용 로켓 개발에 본격 뛰어들었어요. 우주항공청이 2025년 9월 발표한 계획에서 재사용발사체를 핵심 목표로 내세우며 우주산업 도약을 선언했죠.

스페이스X가 바꾼 게임의 룰

스페이스X의 재사용 로켓이 우주산업 판을 완전히 뒤집었어요. 팰컨 9은 발사 비용을 65%나 깎아내며 우주를 '비싼 곳'에서 '갈 수 있는 곳'으로 바꿨어요. 스타링크로 매출 폭발까지 이뤄내자 전 세계가 재사용 기술에 눈을 돌렸죠.

각국 정부가 민간과 손잡고 기술 개발에 뛰어든 건 이 때문이에요. 한국도 이 흐름을 놓치면 우주산업에서 영원히 뒤처진다는 위기감에 재사용발사체를 국가 전략으로 삼았어요.

우주항공청이 꺼낸 승부수

우주항공청이 2025년 9월 내놓은 수정 계획은 재사용발사체에 올인하는 내용이에요. 국가 주력 발사체 조기 확보부터 민간발사장 구축까지, 산업 생태계 전체를 바꾸겠다는 포부예요.

예산도 2026년 1조 1,131억원으로 대폭 늘렸고, 전남·경남·대전을 잇는 우주산업 삼각 벨트도 만들고 있어요. 다만 누리호 사업이 끝나고 차세대발사체 계획을 조정하면서 일부 예산은 일시적으로 줄었어요.

재사용 로켓이 가져올 경제 효과

재사용 기술이 완성되면 발사 비용이 확 떨어져요. 스페이스X처럼 1KG당 발사비를 2,000달러까지 낮출 수 있다면, 위성을 쏘는 게 택배 보내듯 쉬워져요.

한국이 자체 발사 능력을 갖추면 위성 개발부터 서비스까지 전 과정을 장악할 수 있어요. 민간 기업도 진입하기 쉬워지고, 국내 기업들이 글로벌 시장에서 경쟁력을 갖출 기회가 열려요.

기술 장벽은 여전히 높다

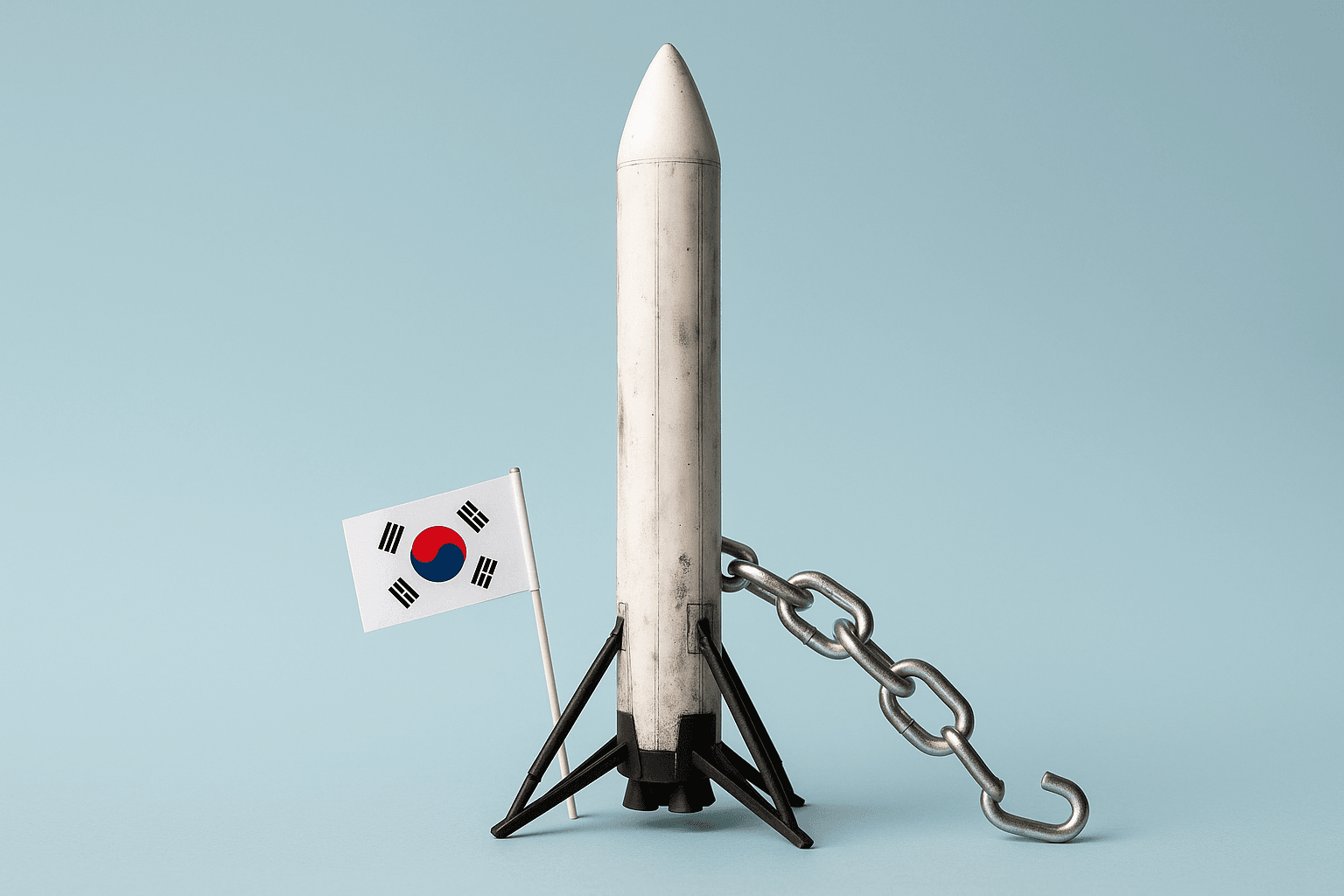

재사용발사체는 스페이스X만 상업적으로 성공한 초고난도 기술이에요. 한국은 누리호로 일회용 로켓은 만들었지만, 재사용을 위한 엔진 재점화나 정밀 착륙 기술은 아직 걸음마 수준이에요.

한화에어로스페이스가 차세대발사체 개발자로 선정됐지만, 항공엔진 경험이 로켓 엔진으로 바로 이어지긴 어려워요. 인력 부족과 막대한 개발비, 일정 지연 리스크 등 넘어야 할 산이 많아요.

민간 생태계가 아직 약하다

국내 우주산업은 여전히 정부 용역 중심이에요. 민간 기업이 독자적으로 사업 모델을 만들거나 해외로 나가는 역량이 부족해요. 전문 인력도 모자라고 자금 조달도 어려워요.

인재 양성에만 5~10년이 걸리고, 국방 규제나 첨단 부품의 해외 의존도 해결해야 해요. 산업 생태계가 성숙하지 않으면 아무리 기술을 개발해도 실제 성과로 이어지기 어려워요.

현실적 대안은 무엇인가

독자 개발이 어렵다면 선진국과 기술 협력하거나 아시아 국가들과 손잡는 게 현실적이에요. 하지만 핵심 기술은 쉽게 주지 않기 때문에 결국 자체 역량을 키워야 해요.

스페이스X와 정면 승부보다는 중소형 재사용발사체나 특수 임무 같은 틈새시장을 노리는 게 나을 수 있어요. 아시아 태평양 허브 전략과 장기적 인력 양성도 함께 가야 해요.

결론

한국이 재사용 로켓에 뛰어든 건 우주산업에서 살아남기 위한 필수 선택이에요. 발사 비용을 낮추고 민간 기업이 활발히 참여하는 생태계를 만들면, 우주산업 전체가 한 단계 도약할 수 있어요.

하지만 기술 난이도와 투자 리스크, 약한 민간 생태계 등 현실의 벽은 높아요. 정부가 얼마나 일관되게 정책을 밀고 나가는지, 민간 기업이 얼마나 빨리 성장하는지, 핵심 기술 개발이 계획대로 진행되는지를 지켜봐야 해요.